道沃源村早在宋朝时期就已形成村落,唐长庆三年(823),江东提刑张成业自安徽祈门润田迁居常山县松阳镇,今下音坑,因手植桂树于庭,称大桂张氏。分迁有明廉、上音坑、文川口,城内、城关镇密赛,马金镇杨和、黄荆林、高桥、前山头,塘坞乡张家、张家村、朱坞,中村乡张村、曹门、八字门、陈川口、樟树底、金竹山、村头,齐溪镇岭里,长虹木勺坞等;其中樟树底即为本村(今老屋自然村)【编者注:所载为中村乡大概是由于樟树底这个村名消失了有七八百年,当代编写开化县志的人无从查证樟树底村在哪里而造成的谬误,樟树底这个名称道沃源人则十分清楚,至今仍被沿用,并且张氏败落的史实道沃源人都比较清楚,方氏宗谱上也有明确记载】,宋朝时期,张氏先祖分迁至樟树底后,在本村形成了一个较大的村落,建房之处有大片的香樟树林(至今仍存有千年香樟树3株),因而称为樟树底。

唐朝年间,本村属常山县(定阳县)云台乡。

北宋乾德四年(966),吴越王钱弘俶分常山县西境的开源、崇化、金水、玉田、石门、龙山、云台七乡置开化场,“开化”一名即由开源、崇化二乡各取一字而得。太平兴国六年(981),应常山县令郑安之请,升开化场为开化县,此后本村属开化县云台乡。

元朝时改乡为都,开化设都三十六,道沃源(及今之长虹乡全境)属十七都。

明朝正德年间(1510年左右),本村方氏始祖煦公游览于里之西境曰澳川者,喜其地僻源深,遂携妻室子女迁居于此。

后相继又有戴氏先祖迁居道沃源的坑底,傅氏先祖迁居道沃源的大坑和天空坑。

另外,本村历史上还有程氏、叶氏迁居于樟树底至新屋一带,道沃源口历史上为马氏、范氏居住地,由于现今无后裔,具体年代无从考证。

方氏先祖煦公迁本村后,初居樟树底,过了几代后,育有大小儿子三人,遂于樟树底外面盖新房一幢,长子、次子居住新房子中,三子居老房中,其后兄弟三人子孙满堂,于是形成了老屋和新屋两个村落,即今老屋(古名“杏坞”)和新屋(古名“兰园”)两个自然村名称的由来。

本村历史上名称并不统一,当地人俗称“大澳源”,方氏宗谱上称大澳川、大澳或澳川,旧开化县志对于本村也有多种称呼,雍正七年(1729)版开化县志称本村为大澳,乾隆六十年(1795年)版开化县志载本村分为内大沃庄和外大沃庄,由此可见当时村名为大沃;光绪二十四年开化县志对于本村则有两个地名,分别为大沃和大澳。

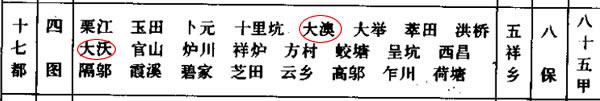

光绪开化县志载十七都村庄

1934年设立五祥乡,本村属五祥乡。

1949年开化全境解放,撤销五祥乡设立虹桥、长芦二乡,本村属虹桥乡二村(包括虹桥与道沃源,当时荷塘、关山口、湖山底、小坞坑、源头为虹桥乡一村)。

1953年,成立虹桥乡大澳源初级社。

1956年,设立虹桥乡道沃源高级社。

1958年,设立长虹公社,本村被称为长虹公社道沃源大队。

1983年,撤销长虹公社设立长虹乡,本村建立村民委员会,属长虹乡。

1985年,4月16日,开化县人民政府同意长虹乡的西坑、昔树林、库坑、高田坑、老屋基、河滩、霞坞、五林、田坑、芳村、玉林、蛟峰、辛田、双河、芦川、长川、道沃源、虹桥等18个行政村,林山乡的舜山、林源、西山、梅岭等4个行政村,为革命老根据地村。

2008年,道沃源村在长虹乡率先完成以“村道硬化、垃圾处理、污水处理、卫生改厕、环境美化”为标准的新农村整治工程。

2010年11月—12月,开化县启动行政村规模调整工作,12月21日,长虹乡党委发布长委[2010]43号文,确定道沃源与长川、虹桥合并设立新虹桥行政村。

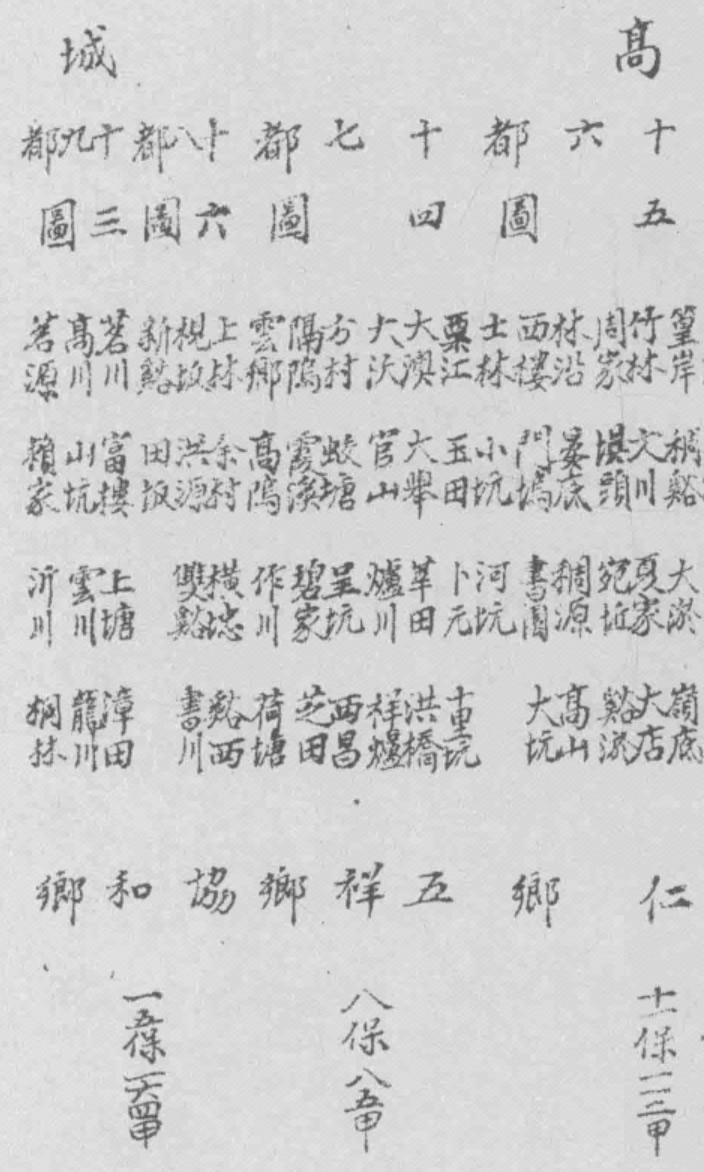

民国三十八年(1949年)《开化县志稿》十七都村庄

道沃源网[daowoyuan.com]提醒您:转载请注明出处。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们